Gänzlich ohne Fachwörter geht es leider nicht. Daher leiten diese Grundlagen durch die wichtigsten von mir genutzten Begriffe und Bereiche der Linguistik, bevor wir in die Faredische Schrift und Sprache eintauchen.

Eine erste Einordnung

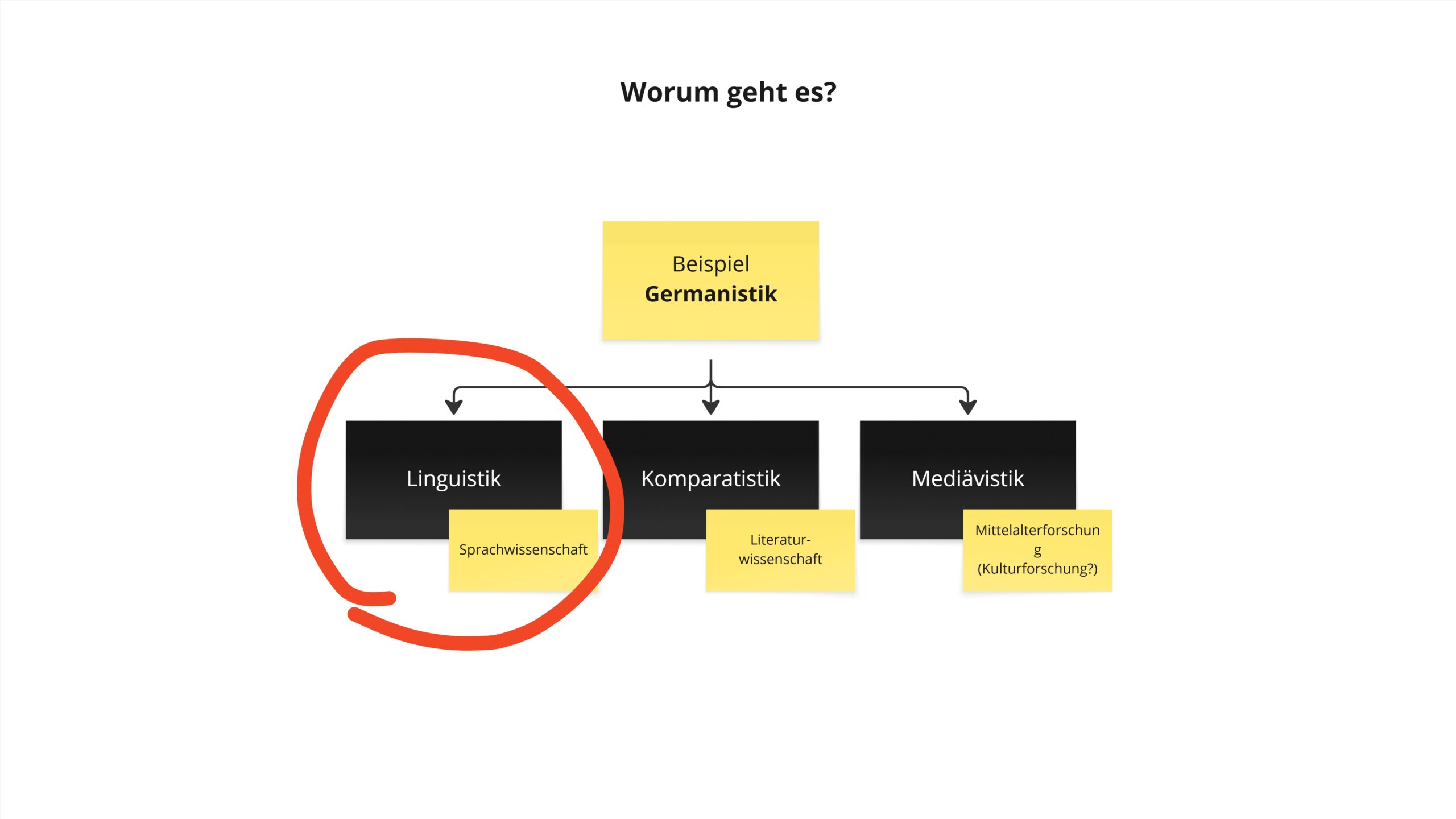

Schrift und Sprache ist immer direkt mit Kultur verbunden. Daher verwundert es nicht, dass das Themenfeld Sprachwissenschaft als Teil einer umfassenden Kulturforschung auftritt.

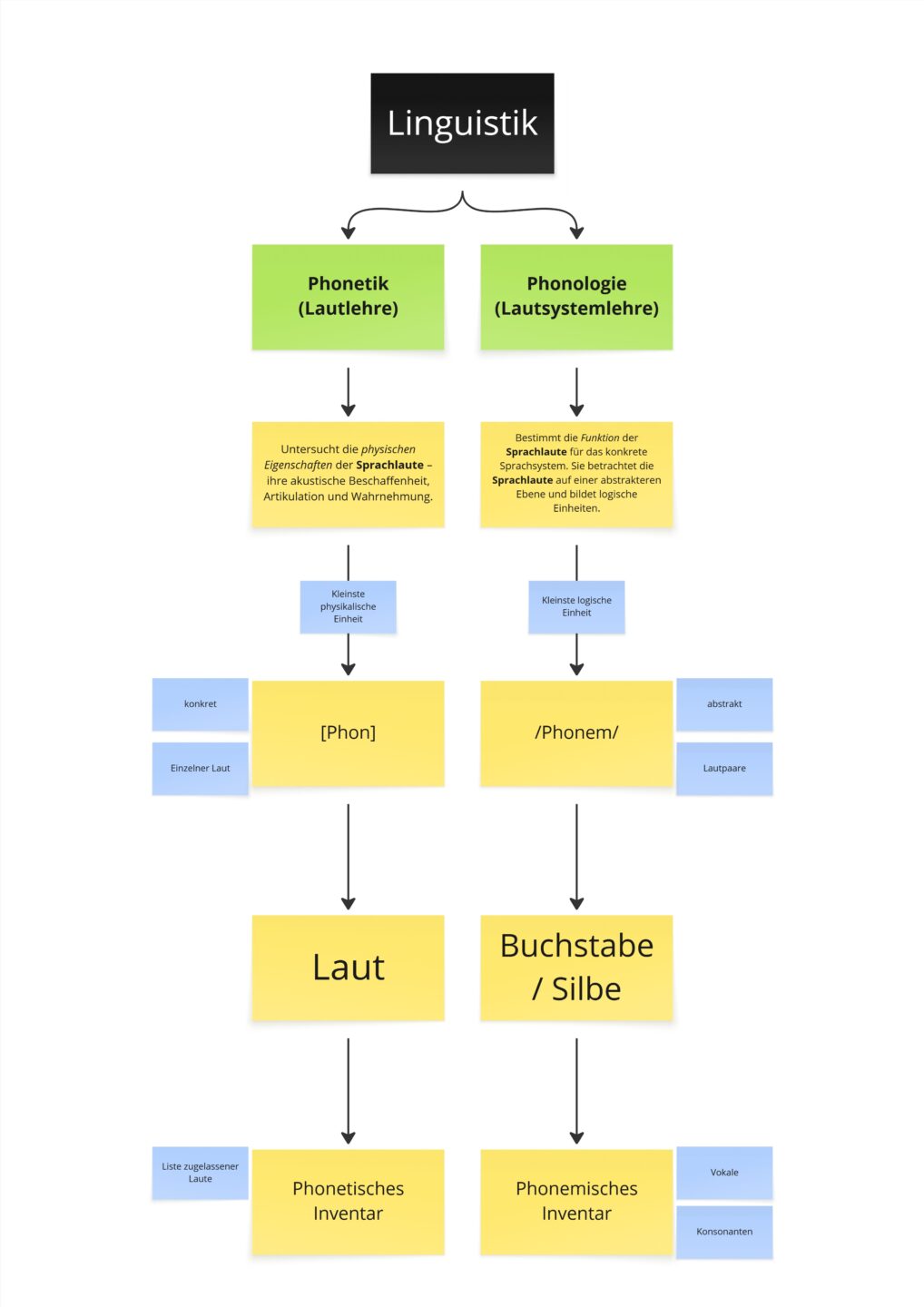

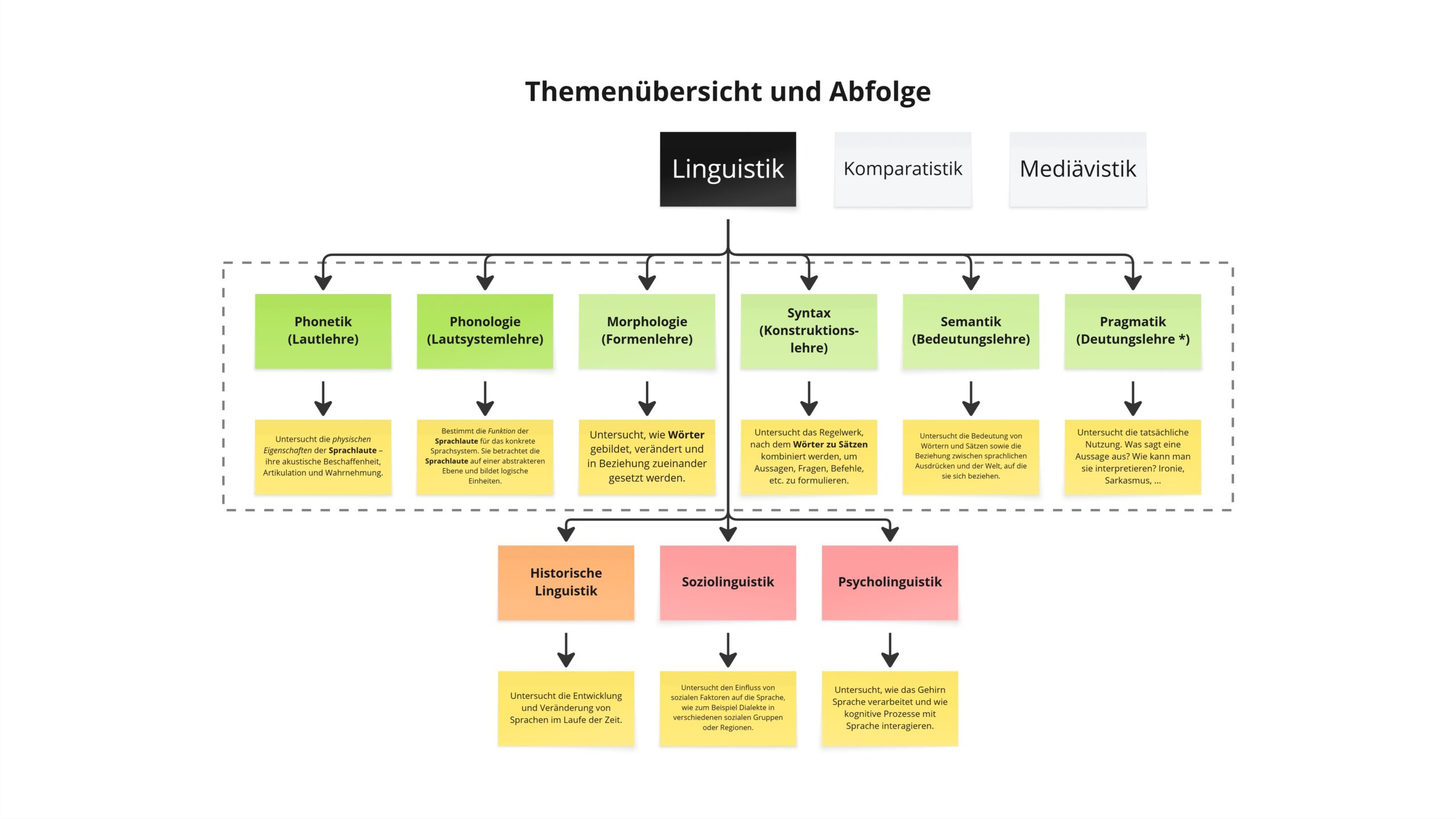

Die Linguistik lässt sich logisch unterteilen. Für das Verständnis künstlicher Schriftsysteme und Sprachen braucht es allerdings nicht das ganze Fachgebiet. Für den Anfang genügen zwei ihrer grundlegenden Disziplinen:

(Hinweis: Die Darstellung zeigt den Weg der sprachlichen Verarbeitung auf auditiver Ebene – von der Lautwahrnehmung bis zur Bedeutung. Sie bezieht sich ausschließlich auf Gesprochenes und lässt schriftsprachliche Prozesse bewusst außen vor. Fachlich betrachtet bildet sie also nur einen Teilbereich ab.)

Die Disziplinen Phonetik und Phonologie bilden das notwendige Fundament für jede sprachliche Struktur. Wer eine Sprache bauen will, muss hier anfangen. Das Ergebnis: ein vollständiges Lautsystem – und damit die Basis für ein eigenes Alphabet.

Das mir bekannte lateinische Alphabet war keine Option – ich wollte etwas ganz Eigenes. Instinktiv habe ich damit begonnen über eigene Symbole für meine Sprache nachzudenken. Als ich die Zeichen schließlich festgelegt habe, war mir der Unterschied zwischen Phonem und Graphem nicht bewusst. Dies bezeugt Schaubild 2 auch in seiner Unvollständigkeit.

Erst später wurde mir bewusst, dass ich damit nicht nur eine eigene Sprache, sondern auch ein eigenes Schriftsystem entwickelte. Das wird später deutlich in der Evolution des faredischen Sprachsystems in Version 1 bis 4. Doch was sind Phoneme und Grapheme eigentlich?

Phonem vs. Graphem

Ein Phonem ist die kleinste Lauteinheit, die in einer Sprache eine Bedeutung unterscheidet. Es ist nichts, was man sieht – sondern etwas, das man hört. Der Unterschied zwischen /b/ und /p/ im Deutschen entscheidet etwa darüber, ob jemand Bein oder Pein sagt.

Ein Graphem hingegen ist die schriftliche Entsprechung eines Phonems. Also das Symbol, mit dem ein Laut dargestellt wird. Dabei muss ein Laut nicht immer einem einzelnen Buchstaben entsprechen. Im Deutschen wird der Laut /ʃ/ zum Beispiel durch das Graphem „sch“ dargestellt – drei Buchstaben geschrieben, aber nur ein Laut gesprochen. Auch Silben zeigen, dass Schriftzeichen und gesprochene Laute nicht immer eins zu eins zusammenfallen.

Phoneme sind somit hörbar. Grapheme sind hingegen sichtbar.

Beide unterscheiden Bedeutung – einmal durch Klang, einmal durch Schrift.

In vielen natürlichen Sprachen (wie Deutsch oder Englisch) ist die Beziehung zwischen Laut und Schrift oft unregelmäßig oder historisch gewachsen.

In konstruierten Sprachen kann man diese Beziehung jedoch bewusst gestalten: Ein Laut, ein Symbol – logisch, einfach, konsistent.

Da mir dieser Unterschied lange nicht bewusst war, habe ich automatisch jedem Laut ein Symbol zugeordnet. Damit existiert in meinem Ansatz kein Unterschied zwischen Phonem und Graphem. Aus praktischen Gründen habe ich diesen Ansatz auch beibehalten.

Der Pfad zu einer vollständigen Sprache

Für ein funktionales Schriftsystem oder eine logisch aufgebaute Sprache sind darüber hinaus vor allem vier weitere Bereiche relevant:

- Morphologie – wie Wörter aufgebaut sind (Wurzeln, Silben, Flexion)

- Syntax – wie Wörter zu Sätzen kombiniert werden

- Semantik – welche Bedeutung Wörter und Sätze tragen

- Pragmatik – wie Sprache im konkreten Kontext verwendet wird

(*) Deutungslehre im Rahmen einer linguistischen Betrachtung, nicht zu verwechseln mit Hermeneutik aus der Philosophie.

So spannend und spaßig Conlanging auch ist – der Literatur-, Kultur- und Historienforschung mochte ich dennoch keine Zeit schenken.

Buchstabe vs. Silbe

Um die benötigten Grundlagen zu vervollständigen, soll an dieser Stelle die Silbe eingeführt werden. Die konkrete Umsetzung – samt Regelwerk – wird später ausführlich in der vierten Version der faredischen Schrift erklärt.

Legt man das Regelwerk für einen Moment beiseite, bleibt – salopp gesprochen – nur ein Buchstabenpaar übrig:

Zwei Buchstaben ergeben eine Silbe.

Genauer muss es an dieser Stelle noch nicht werden.

Wie ich diese Laute und Symbole konkret verwendet habe, erkläre ich im nächsten Abschnitt: Über die Schrift