Die Struktur der Siegel

Bevor wir mit der Schrift selbst weiterarbeiten, lohnt sich ein kurzer Blick zurück. Ich hatte bereits erklärt, dass die Silbe – im faredischen Sinne – aus einem Konsonant-Vokal-Paar besteht. Diese Silben stehen nicht für sich allein, sondern folgen einer übergeordneten Ordnung: dem Harmoniesiegel, Kontrastsiegel oder Progressionssiegel.

Die Siegel sind mehr als nur Kreise aus Lauten. Sind repräsentieren ein Regelwerk – eine Mischung aus phonetischem Farbsystem, musikalischer Spannung und artikulatorischer Mechanik. Jede Silbe hat darin ihren festen Platz, nicht wegen ästhetischer Willkür, sondern weil Klang, Bedeutung und Sprechbewegung miteinander verzahnt sind. So lautet jedenfalls die Versuchsbeschreibung.

Im Folgenden erkläre ich die drei Ebenen, auf denen die Siegel aufbauen.

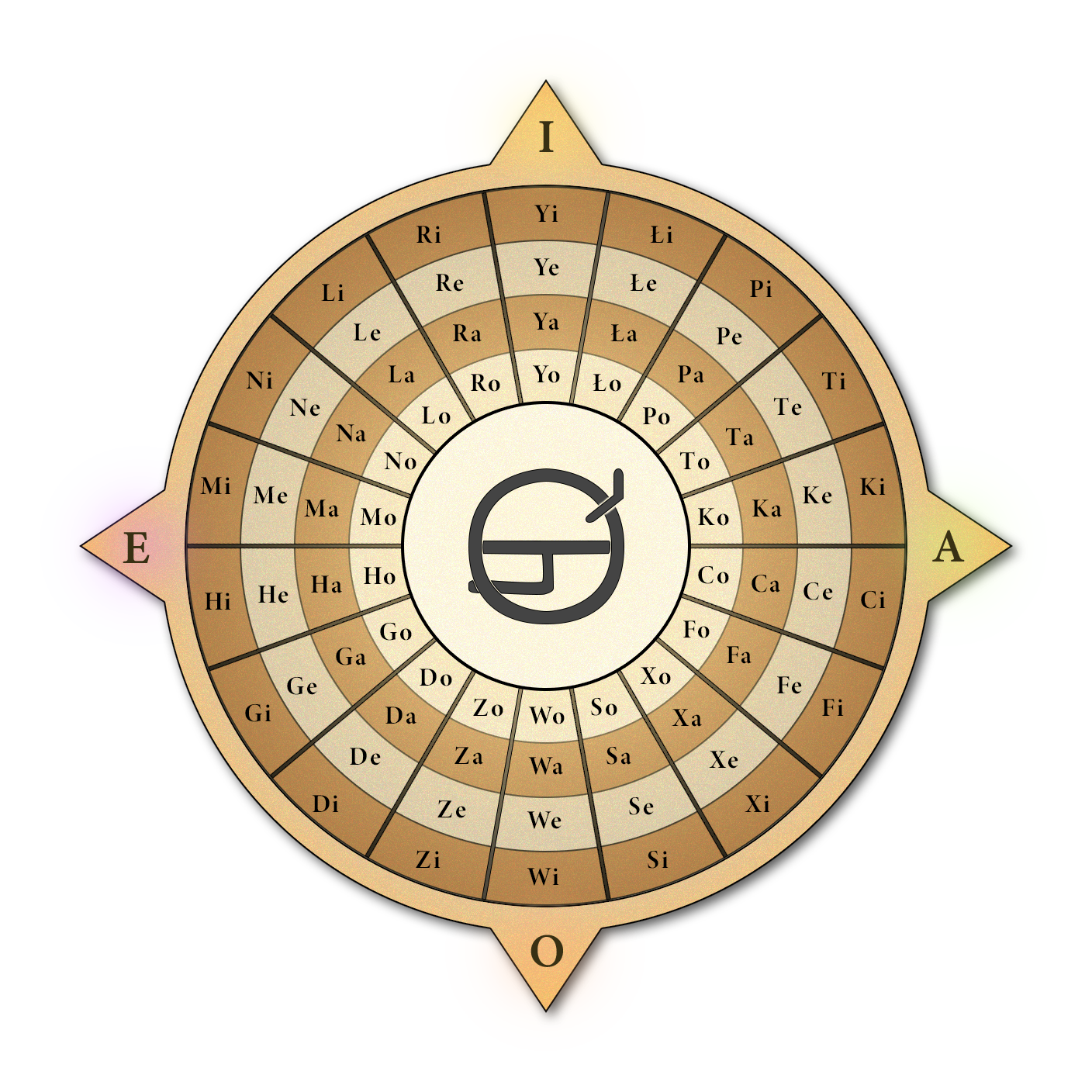

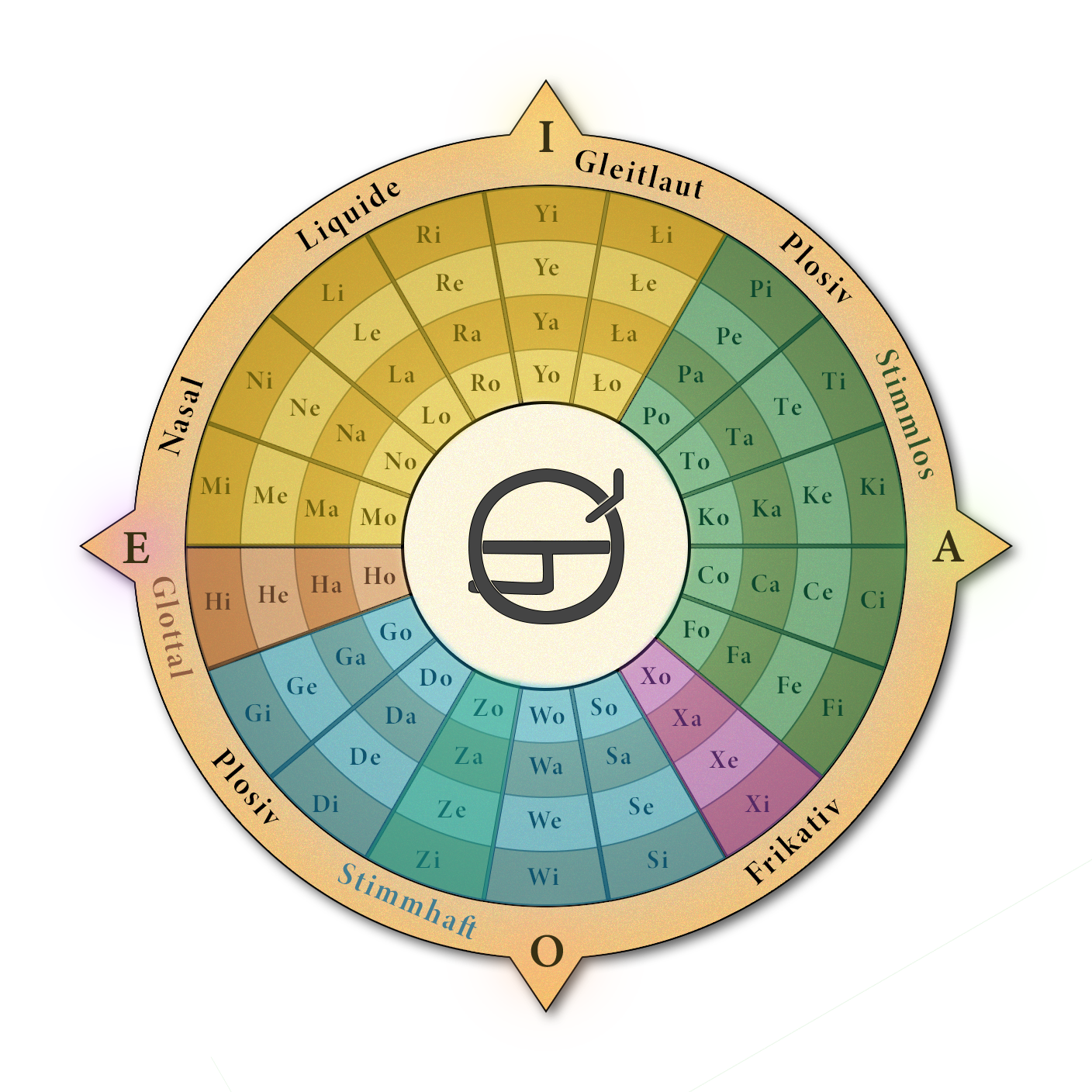

Aufbau des Siegels

1. Vokalisches AEIO-Feld – Orientierung & Semantik

Im Zentrum steht das sogenannte AEIO-Feld – eine Art semantischer Kompass, der jeder Silbe eine Richtung verleiht. Die vier Vokale A, E, I, O stehen dabei nicht nur für Laute, sondern für Konzepte: A für das Materielle, E für das Abstrakte, O für das Nahe und I für das Ferne oder Ursprüngliche. Die Position im Siegel gibt also nicht nur die phonetische Qualität vor, sondern lässt auch Rückschlüsse auf die beabsichtigte Bedeutung zu. Wer mit dem Vokal spielt, beeinflusst den Kurs eines Wortes – semantisch wie klanglich. Es ist ein System, das Orientierung schafft, bevor überhaupt Inhalt transportiert wird.

2. Musikalische Harmonie & Spannung – Struktur & Wirkung

Das zweite Fundament des Siegels ist die musikalische Ordnung der Konsonanten. Vergleichbar mit einem Akkord oder einer Tonleiter lassen sich Laute in harmonische Gruppen, Kontrastpaare oder klangliche Progressionen einteilen. Ich habe drei Grundmodelle erarbeitet – Harmoniesiegel, Kontrastsiegel, Progressionssiegel – die auf artikulatorischer, stimmlicher oder energetischer Ordnung basieren. Damit lässt sich Sprache wie Musik gestalten: klangvoll, spannungsgeladen oder erzählend. Wörter werden zu Kompositionen. Die Struktur des Siegels erlaubt es, bestimmte Silbenfolgen gezielt wie melodische Wendungen zu setzen – ob für rituelle Sprache, Alltag oder Poesie.

Die Sprache soll nicht gesungen werden, sie soll singen können.

3. Phonetische Artikulation – Form & Fluss

Die dritte Ebene bildet die artikulatische Realität, also das, was beim Sprechen tatsächlich passiert. Jede Silbe beginnt mit einem Konsonanten – und dieser ist im Siegel nicht zufällig platziert. Plosive, Frikative, Nasale, Approximanten und Liquide: Sie alle sind nicht nur nach Lautbildung sortiert, sondern folgen einem inneren Fluss. Wer Silben kombiniert, kann diesen Fluss verstärken oder brechen. Ich begreife die Konsonanten als mechanische Bausteine – ähnlich einem musikalischen Instrument. Der Vokal moduliert die Richtung, aber der Konsonant definiert die Kraft. Das Siegel macht beides sichtbar.

Das faredische Kontrastsiegel

Abhängig vom genutzten Siegel – Harmonie, Kontrast oder Progressionsiegel – bildet sich die Silbenreihenfolge nach bestimmten Regeln immer beginnend mit Y an Position 0.

Der Weg zum Wort

Wenn das Harmoniesiegel die Ordnung der Silben bestimmt, dann beginnt das eigentliche Spiel erst, wenn sich diese Silben zu etwas Neuem verbinden – zu einem Wort. Der Weg dorthin ist keine lineare Kette aus Buchstaben, sondern eine Art kompositorisches Denken.

Statt zufällig zu kombinieren, nutze ich Regeln aus dem Siegel selbst: Farbbeziehungen, Klangverläufe, Positionen im Kreis, Drehbewegungen. Ein Beispiel? Der faredische Begriff Anahin – unser Wort für „Osten“ – basiert nicht auf einer Übersetzung, sondern auf einem Empfinden: „Ah, da hin.“ Klanglich spiegelt sich darin die Himmelsrichtung des Aufbruchs, des Voranschreitens – genau dort, wo im Siegel der Vokal A liegt: vorn.

Solche Wortbildungen folgen ästhetischen, phonetischen und manchmal auch symbolischen Mustern. Man könnte sagen: Die Wörter entstehen nicht aus Bedeutung – sie erzeugen sie. Und je harmonischer die Silben gewählt sind, desto stärker wird ihre Wirkung.

Der faredische Kompass

Und weil wir nun schon mit der ersten Himmelsrichtung angefangen haben, werfen wir gleich einen Blick auf den faredischen Kompass – ein schönes Beispiel dafür, wie tief das Kontrastsiegel in die Wortbildung eingreift.

Die vier Richtungen folgen nicht einfach einem geografischen Schema, sondern entstehen aus einer klanglichen Logik:

Jeder Begriff ist ein Kompositum aus Silben, deren Lage im Siegel die Ausrichtung spiegelt – und deren innere Spannung eine bestimmte Atmosphäre transportiert.

Der Osten heißt Anahin. Ein Wort, das sich fast verspielt aussprechen lässt, und tatsächlich kommt es von einem scherzhaften „Ah, da hin“. Klanglich ergibt sich die Struktur: (h)A–Na–He–En – eine Folge, die vom Vokalkern A (Materie, Aufbruch) über harmonische Übergänge in die gerichtete Endung -in führt.

Der Süden heißt Schopu, formal korrekt: Zopu. Es setzt sich zusammen aus Zo–Po–Oh – eine weiche, schwere Bewegung nach unten. Entsprechend bildet sich daraus auch die volkstümliche, gesungene Form Schopô, die noch deutlicher das Gefühl von Erdung und Wärme in sich trägt.

Der Westen heißt Kefe – eine scharfe, zweisilbige Markierung aus stimmlosen Lauten, die den Abschluss einer Bewegung beschreiben: eine Grenze, eine Kante, ein Zurück.

Der Norden schließlich erscheint im faredischen als Ifin, aus If–In – ein reduziertes, fast schneidend kurzes Wort, das seine Richtung klanglich klar vorgibt. Der Anlaut I steht für Ferne, Licht, Distanz – während die Silbe In zugleich Ort und Grenze andeutet.

Die vollständige Silbenstruktur folgt dabei nicht der Bedeutung, sondern der Klangarchitektur –

H-N(-H-N), Z–P(-H), K-F, F–N: Spiegelungen und Drehungen der selben Struktur. Die Entfernung der Silben zueinander ist identisch für alle 4 Himmelsrichtungen.

Der Weg zur Sprache

Das Sprachsystem ist Stand Heute noch vollständig in Entwicklung. Wie aus diesen Wörtern ganze Sätze werden, führe ich aus in: Die Sprache